Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum

vom 16. Februar 2026

Thüringen stärkt MedTech-Innovation aus Jena: Wirtschaftsministerin übergibt Förderbescheid an Perceptec GmbH

Rückenwind für ein MedTech-Startup aus Thüringen: Wirtschaftsministerin Colette Boos-John hat der Jenaer Perceptec GmbH heute bei einem Unternehmensbesuch einen Förderbescheid über gut 930.000 Euro aus EU- und Landesmitteln übergeben. Unterstützt wird damit ein Forschungsprojekt zur automatisierten Bestimmung von Fehlsichtigkeiten. Die Projektlaufzeit erstreckt sich bis Juli 2028. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf mehr als 1,4 Millionen Euro. Ziel ist es, im Jahr 2027 das erste Medizinprodukt auf der Grundlage dieser Entwicklung zur Marktreife zu bringen.

"Hier in Jena entstehen Lösungen, die das Potenzial haben, Augendiagnostik auf eine neue technologische Stufe zu heben", sagte die Ministerin. Mit der Unterstützung schon in frühem Stadium unterstreiche das Land erneut seinen wirtschaftspolitischen Fokus auf innovative Gründungen und zukunftsweisende Technologien. Perceptec wurde bereits seit der Vorgründungsphase mit verschiedenen Instrumenten unterstützt - darunter die Gründungsprämie, der Existenzgründerpass, Patentförderung sowie Programme im Rahmen der Technologieförderung FTI-Thüringen. Ein entscheidender Entwicklungsschritt war zudem die öffentliche Beteiligung durch den Thüringer Startup Fonds II (TSF II). Insgesamt belaufen sich die bisherigen Unterstützungsleistungen des Freistaats auf rund 1,3 Millionen Euro.

"Das alles zeigt, dass unser Förderökosystem funktioniert. Thüringen bietet beste Rahmenbedingungen, damit aus guten Ideen und technologischen Neuerungen wirtschaftliche Erfolgsmodelle werden können", sagte die Ministerin. "So stärken wir Hightech ,Made in Thüringen' und legen den Grundstein für neue, zukunftsträchtige Unternehmen."

Die Perceptec GmbH wurde 2024 von Dr. Markus Leicht, Dr. Ilka Urban und Nico Trinks in Jena gegründet. Das Startup entwickelt eine automatisierte Lösung zur Bestimmung von Fehlsichtigkeiten. Kern des geförderten Projekts ist ein virtueller Sehtest, der ein eigenständig anwendbares Testverfahren mit moderner 3D-Displaytechnologie kombiniert. Perceptec will damit die Einschränkungen konventioneller Sehtests überwinden, die seit über 100 Jahren als Standard gelten, jedoch platzintensiv sowie zeit-, geräte- und personalaufwändig sind. Die Lösung von Perceptec soll dagegen schnell, platzsparend, kosteneffizient und perspektivisch auch mobil einsetzbar sein - und könnte damit einen niedrigschwelligen Zugang zu präziser Augendiagnostik ermöglichen. Zielmarkt sind zunächst Augenoptiker, Augenärzte und Arbeitsmediziner sowie künftig Apotheken, Gesundheitszentren und Anbieter mobiler Screenings.

"Wir wollen den Sehtest neu denken - digital, flexibel und anwenderfreundlich. Die Förderung des Landes gibt uns die Möglichkeit, unsere Technologie zur Marktreife zu bringen und die klinische Validierung sowie Zertifizierung konsequent voranzutreiben", sagte Geschäftsführer Dr. Markus Leicht. "Dass wir diesen Weg von Anfang an in Thüringen gehen konnten, war für uns ein großer Standortvorteil." Die Innovationsleistung des Unternehmens wurde bereits auch an anderer Stelle gewürdigt: Beim Innovationspreis Thüringen 2025 erhielt Perceptec den Sonderpreis für "Junge Unternehmen", zudem ist das Unternehmen Preisträger des deutschlandweiten Gründungswettbewerbs "Digitale Innovationen 2025" des Bundeswirtschaftsministeriums.

Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum

vom 3. September 2025

Boos-John: Förderprogramm InnoInvest wird ausgeweitet und vereinfacht

TMWLLR unterstützt Zukunftsinvestitionen im Mittelstand mit 40 Millionen Euro bis 2029

Mit dem Förderprogramm InnoInvest unterstützt das Thüringer Wirtschaftsministerium seit 2022 kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen investieren. Bis 2029 stehen dafür noch rund 40 Millionen Euro aus EU-Mitteln zur Verfügung. Im Zuge seiner Entbürokratisierungsoffensive hat das Ministerium das Programm jetzt noch einmal deutlich vereinfacht und gleichzeitig den Adressatenkreis erweitert. Das neue InnoInvest ist zum 1. September gestartet.

„Mit InnoInvest wollen wir mittelständische Unternehmen in Thüringen dabei unterstützen, noch innovativer und wettbewerbsfähiger zu werden“, sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John. Neben neuen Produkten und Dienstleistungen werden z.B. auch neue Produktionsverfahren gefördert, die dazu beitragen, Produkte kostengünstiger oder ressourcenschonender herzustellen. „Dazu zählen auch Investitionen in Energieeffizienz oder die Einsparung von Energie“, so die Ministerin. Förderfähig sind aber auch die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle oder Investitionen in die Digitalisierung von Prozessen und Verfahren.

In Zukunft sollen mehr Unternehmen von der Förderung profitieren. „Wir haben die förderfähigen Projektgrößen nach oben und unten kräftig ausgeweitet“, sagte Boos-John. Künftig können Vorhaben mit einem Volumen zwischen 5.000 und einer Million Euro unterstützt werden (bisher: zwischen 20.000 und 250.000 Euro), die mögliche Förderung wurde von 50.000 auf maximal 200.000 Euro erhöht. Mit der Absenkung des Mindestinvestitionsvolumens auf 5.000 Euro bekämen auch kleine Unternehmen wie etwa Handwerksbetriebe die Möglichkeit, eine Unterstützung für ihre innovativen Vorhaben zu erhalten, so die Ministerin.

Besonders wichtig sei ihr gewesen, den Fördervollzug so einfach wie möglich zu halten, sagte Boos-John weiter. Der InnoInvest-Zuschuss werde deshalb als Pauschalbetrag ausgezahlt, der sich an festgelegten Intervallen der Ausgabenhöhe orientiert. Beispielsweise liegt die Förderung für Investitionsvorhaben am unteren Ende – d.h. zwischen 5.000 und 10.000 Euro – pauschal bei 2.500 Euro, am oberen Ende (800.000 bis 1 Million Euro) beim Maximalbetrag von 200.000 Euro. „Komplizierte Berechnungen von Förderhöhen auf Euro und Cent entfallen damit“, so die Ministerin.

Die gesamte Antragstellung und Förderabwicklung könne digital über das EFRE-Portal der Thüringer Aufbaubank (TAB) erfolgen. Zudem müssen keine Rechnungen eingereicht, sondern lediglich der Nachweis erbracht werden, dass die Investition wie beantragt umgesetzt wurde.

Zum Adressatenkreis der Förderung zählen neben Industrie, Handwerk und den produktionsnahen Dienstleistungen auch der Handel, das Gast- und Beherbergungsgewerbe, der Dienstleistungssektor, die Veranstaltungswirtschaft sowie wirtschaftsnahe und kreativwirtschaftliche Freiberufler und Existenzgründer. Seit Start des Programms im Oktober 2022 haben bisher 230 Unternehmen Förderung in Höhe von 5,8 Millionen Euro erhalten und damit Investitionen im Umfang von 22 Millionen Euro umgesetzt.

Wirtschaftsministerium will technologische Unabhängigkeit der Thüringer Wirtschaft erhöhen

vom 23. März 2025

12 Unternehmensverbünde erhalten 12,9 Millionen Euro für gemeinsame Entwicklung neuer Produkte und Verfahren in kritischen Technologiebereichen

Das Thüringer Wirtschaftsministerium stellt 12,9 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte bereit, die die Abhängigkeit der Thüringer Wirtschaft von ausländischen Technologie- oder Materialzulieferungen verringern und die Sicherheit von Lieferketten und Energieversorgung verbessern sollen. „Angesichts wachsender geopolitischer Risiken wollen wir die technologische Souveränität der Thüringer Wirtschaft erhöhen und damit Wertschöpfung in Thüringen sichern“, begründet Wirtschaftsministerin Colette Boos-John die Förderung. Die Abhängigkeit von Vorlieferanten beispielsweise aus Krisenregionen solle minimiert und stattdessen stärker auf eigene technologische Entwicklungen und regionale Ressourcen zurückgegriffen werden. Die Fördermittel wurden im Rahmen des Förderwettbewerbs „Technologische Souveränität und Resilienz“ vergeben. Antragsberechtigt waren Thüringer Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich in Forschungs- und Entwicklungsverbünden (FuE-Verbünde) zusammenschließen und gemeinsam an neuen Produkten oder Verfahren arbeiten.

Die Krisen der letzten Jahre hätten deutlich gemacht, wie störanfällig globale Wertschöpfungsketten und damit die Produktions- und Versorgungssicherheit der Thüringer Unternehmen sein könnten. „Deshalb müssen wir künftig noch stärker daran arbeiten, bei wichtigen Schlüsseltechnologien aufzuholen, Alternativen zu entwickeln oder bestehende Technologieführerschaften auszubauen“, so die Ministerin mit Blick auf Themen wie Energie- und Cybersicherheit oder auf Technologiefelder wie Elektronik, Künstliche Intelligenz, Arzneimittelentwicklung oder Recyclingtechnologien. „Ziel unserer Förderinitiative ist es, die Resilienz und Unabhängigkeit der Thüringer Wirtschaft gerade in solchen Bereichen zu stärken.“

Ausgewählt wurden in dieser Förderrunde insgesamt zwölf FuE-Projekte von Thüringer Unternehmen aus den Bereichen Optik, Medizintechnik, Energietechnologie, Wertstoffrückgewinnung, Produktions- und Bautechnologien sowie Maschinenbau. Besonders erfolgreich war das Institut für Angewandte Bauforschung Weimar (IAB), das an drei erfolgreichen Verbünden beteiligt ist. Daran zeigt sich auch die wachsende Bedeutung des Themas ressourcenschonendes Bauen in Thüringen.

Beispiele für geförderte Projekte sind:

- die Entwicklung eines Verfahrens zum Recycling von hochreinen Quarzglasabfällen (Verbundpartner: Resch Quarz GmbH, TU Ilmenau, QSIL GmbH);

- die Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Holzleichtbeton-Bauelementen aus Recycling-Sanden und Holzreststoffen (Verbundpartner: HABAU Deutschland GmbH, Heinz Werner GmbH Aschara, IAB Weimar);

- die Entwicklung eines neuartigen, kostensparenden Kunststoff-Pulverwerkstoffs für den 3D-Druck (Verbundpartner: Lean Plastics Technologies GmbH, Polytives GmbH, Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V.);

- die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Harnstoffbeseitigung in Rohwasser zur Reinstwasserherstellung für die Halbleiterindustrie, wodurch statt teurem Trinkwasser aufbereitetes Oberflächenwasser genutzt werden kann (Verbundpartner: Friedrich-Schiller-Universität Jena, WTA Unisol GmbH, X-FAB Semiconductor Foundries GmbH, IBL Maschinenbau Gotha GmbH).

Die geförderten Unternehmen haben nun die Möglichkeit, gemeinsam mit Forschungseinrichtungen ihre Produkte weiterzuentwickeln und zur Marktreife zu bringen. Ein weiterer themenoffener Wettbewerbsaufruf für die Verbundförderung startet im Mai 2025. Die Mittel des Förderprogramms stammen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und Landesmitteln.

10,5 Millionen Euro für Spitzenforschung in Jena

Gemeinsame Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien (IPHT)

vom 5. Dezember 2024

Thüringer Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee informiert sich über geförderte Forschungstechnologie am Leibniz-IPHT

Über neue Technologien zur Weiterentwicklung biophotonischer und mikroskopischer Verfahren informierte sich Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee heute am Leibniz-Institut für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT). Das Land hatte die Anschaffung der hochmodernen Anlagen und Geräte im vergangenen Jahr mit 10,5 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Die neue Forschungsinfrastruktur wird von der Universität Jena gemeinsam mit dem Leibniz-IPHT genutzt. Damit sollen neue Forschungsschwerpunkte in Medizin, Pharmazie sowie Lebens- und Umweltwissenschaften erschlossen werden.

„Mit diesen Investitionen stärken wir Forschung und Entwicklung an der Schnittstelle von medizinischen und photonischen Technologien, die sich in den letzten Jahren zu einem echten Kompetenzschwerpunkt für Thüringen entwickelt hat“, erklärte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee bei der Übergabe. Die Förderung komme aber nicht nur der regionalen Wissenschaftslandschaft zugute, sondern schaffe auch die Basis für innovative neue Produkte und Verfahren und damit für eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Biotechnologie- und Medizintechnikbranche.

Neue Geräte fördern interdisziplinäre Spitzenforschung

Unter den neu angeschafften Geräten sind ein kombiniertes Fluoreszenz- und Rasterkraftmikroskop (AFM), ein 3D-Nanodrucker sowie spektroskopische und mikroskopische Instrumente. Diese Infrastruktur unterstützt die Zusammenarbeit zwischen der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Leibniz-IPHT und fördert interdisziplinäre Forschungsansätze. „Die EFRE-Förderung ermöglicht wichtige innovationspolitische Impulse für die Gesundheitsforschung und Digitalisierung, wie sie in der 'Roadmap für eine bessere Patientenversorgung' festgehalten sind. Gleichzeitig stärkt sie die universitären Profillinien LIGHT und LIFE und erhöht die nationale und internationale Sichtbarkeit Jenas als herausragenden Wissenschaftsstandort“, betonte Dr. Thoralf Held, Kanzler der Friedrich-Schiller-Universität Jena. „Diese moderne Infrastruktur ermöglicht es uns zudem, die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Universität und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Thüringen weiterzuführen – insbesondere durch die gemeinsame Berufung von Professorinnen und Professoren, die wir seit Jahren erfolgreich umsetzen.“

Technologie für die Medizin der Zukunft

Ein Beispiel für die neu angeschafften Geräte ist ein Mikroskop, das Fluoreszenzmikroskopie mit Rasterkraftmikroskopie kombiniert. Es ermöglicht detaillierte Einblicke in biologische Prozesse – von der Analyse einzelner Zellen bis zur gezielten Manipulation von Nanopartikeln. Mit diesen Technologien können Forschende die Grundlagen von Infektionskrankheiten besser verstehen und neue Möglichkeiten für personalisierte Behandlungsstrategien entwickeln.

„Hochmoderne Technologien wie diese eröffnen neue Perspektiven für die biophotonische Forschung und deren Anwendung in der Medizin und den Lebenswissenschaften“, so Prof. Dr. Jürgen Popp, Lehrstuhlinhaber am Institut für Physikalische Chemie der Universität Jena und wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-IPHT. „Sie ermöglichen es uns beispielsweise, die Dynamik biologischer Prozesse präzise zu erfassen und Innovationen in der Diagnostik und Therapie voranzutreiben. „Die erfolgreiche Umsetzung dieses gemeinsamen Projekts verdanken wir der engagierten Zusammenarbeit zwischen der Universität Jena, dem Leibniz-IPHT und dem Thüringer Wissenschaftsministerium.“

Wissenschaftliche Erkenntnisse und regionale Entwicklung

Die EFRE-Förderung ist Teil der Innovationsstrategie des Freistaats Thüringen und trägt zur Stärkung der regionalen Forschungsinfrastruktur sowie zur nationalen und internationalen Sichtbarkeit bei. Gleichzeitig fördert sie die Ausbildung talentierter Nachwuchsforschender und den Ausbau gesellschaftlich relevanter Forschung.

Batterieforschungsinstitut HIPOLE in Jena offiziell eröffnet

Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft,

Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

vom 17. Juni 2024

Institut forscht zu nachhaltigen Polymermaterialien - Tiefensee: Thüringen soll führender Batterieforschungsstandort werden - Bund und Land stellen langfristige Finanzierung sicher

Der Standort des neuen „Helmholtz-Instituts für Polymere in Energieanwendungen“ (HIPOLE) ist heute offiziell eröffnet worden. Die gemeinsam vom Center for Energy and Environmental Chemistry (CEEC) der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) getragene Einrichtung hat ihren Sitz künftig im CEEC-Anwendungszentrum in der Jenaer Lessingstraße. Hier wird das HIPOLE Materialien und Speichertechnologien entwickeln, die für die Energiewende gebraucht werden. Ab 2028 wird die Forschungseinrichtung mit bis zu 5,5 Millionen Euro von Bund (90 Prozent) und Land (10 Prozent) jährlich finanziert. In der Aufbauphase beteiligt sich das Land an der jährlichen Förderung, leistet eine Sonderfinanzierung von insgesamt 10,5 Millionen Euro bis 2027 und stellt Gebäude- und Geräteinfrastruktur im Wert von 11 Millionen Euro zur Verfügung. Gründungsdirektor und Sprecher des HIPOLE ist der Leiter des CEEC, Prof. Dr. Ulrich Schubert.

„Der heutige Tag ist ein weiterer großer Schritt zu unserem Ziel, Thüringen zu einem führenden Standort der Batterieforschung und ‑produktion zu entwickeln“, sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee anlässlich der Eröffnung. Künftig werde Thüringen die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundlagen- und Anwendungsforschung über die weitere Etablierung von Produktionsfirmen und Start-ups bis hin zum Recycling von Batterien abdecken können. „Das HIPOLE zeigt Wege auf, wie ohne seltene Erden und gefährliche Substanzen stationäre Speicher produziert werden können. Erst damit ist ein wirklicher Durchbruch für unsere ambitionierten Klimaziele möglich“, so Tiefensee.

Die Gründung des Instituts war vom Senat der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF) auf gemeinsamen Antrag von CEEC und HZB im Juni 2023 beschlossen worden. Mit der Etablierung eines neuen Helmholtz-Instituts wird die Präsenz der Helmholtz-Gemeinschaft als größter deutscher Wissenschaftsorganisation in Thüringen ausgeweitet. Bislang sind lediglich das Helmholtz-Institut Jena (HI Jena) als Außenstelle des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung Darmstadt sowie das Institut für Datenwissenschaften des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), das ebenfalls zur Helmholtz-Gemeinschaft zählt, im Freistaat ansässig.

Zur Neugründung von HIPOLE hätten nicht zuletzt auch die erheblichen Anstrengungen beigetragen, die der Freistaat Thüringen seit 2014 beim Aufbau des CEEC unternommen hat, sagte Tiefensee weiter. „Mit einer Forschungsförderung des Landes von über 23 Millionen Euro sind hier erhebliche Kompetenzen im Bereich der Energiespeicherung aufgebaut worden. Das zahlt sich jetzt aus. Mit der neuen Helmholtz-Einrichtung entsteht ein Batterieforschungszentrum, das weit über Jena ausstrahlt und zugleich tief im wissenschaftlichen Umfeld und unternehmerischen Ökosystem der Region verankert ist.“ Einschließlich der Finanzierung von Gebäude- und Gerätekosten haben Bund, Land und Wissenschaftsstiftungen (Ernst-Abbe- und Carl-Zeiss-Stiftung) mit Unterstützung aus EFRE-Mitteln das CEEC in den vergangenen Jahren in Summe mit mehr als 60 Millionen Euro unterstützt.

Bereits vor der Gründung des neuen HIPOLE-Instituts haben die beiden Antragsteller CEEC und HZB eng zusammengearbeitet. Ende 2019 gründeten die beiden Einrichtungen ein „Joint Lab für Polymere zur Energiespeicherung und Umwandlung“. Seit 2020 bestehen Kooperationen für einzelne Projekte. Konkretes Ziel der Institutsneugründung ist die Erforschung von Polymermaterialien für neue Energietechnologien. Um das zu erreichen, vereint HIPOLE in seinem Forschungsansatz Polymerchemie, Materialwissenschaften, modernste analytische Methoden und künstliche Intelligenz mit einer weltweit führenden Expertise in den Bereichen polymerbasierte Energiespeicherung und Photovoltaik sowie nachhaltige Chemie.

Einladung zum Europatag

Jedes Jahr findet der Europatag der Europäischen Union mit zahlreichen Veranstaltungen und Festlichkeiten statt, welcher die Gemeinschaft der einzelnen Mitgliedstaaten stärken soll. Zudem werden an diesem Tag öffentliche Gebäude mit Symbolen der Europäischen Union – unter anderem der Europaflagge- geschmückt.

In Deutschland findet zusätzlich zum Europatag auch die sogenannte Europawoche statt, um über kulturelle und wirtschaftliche Themen der Europäischen Union aufzuklären und zu diskutieren.

Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) beteiligt sich ebenfalls jedes Jahr an der Europawoche. Im Fokus des TMWWDG stehen Besichtigungen von EFRE-geförderten Vorhaben durch Minister Tiefensee.

Dieses Jahr findet der Europatag bei der rooom AG in Jena am 06.05.2024 um 10 Uhr statt.

Seien Sie dabei und erhalten spannende Einblicke in das EFRE-geförderte Vorhaben „Hochfrequenz-3D-Scanning und fortgeschrittene Oberflächen-Rekonstruktion mit erweiterten, physikalischen Parametern, zur Erzeugung fotorealistischer 3D-Modelle für den e-Commerce“.

Neubauten der Spitzenforschung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena eingeweiht

Ministerpräsident Bodo Ramelow, Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee und Staatssekretärin Prof. Dr. Barbara Schönig weihten heute mit Vertretern der Friedrich-Schiller-Universität Jena den Neubau für das Center for Energy and Environmental Chemistry (CEEC Jena II) und das dazugehörige Anwendungszentrum (AWZ CEEC) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ein. Die beiden Forschungsneubauten werden von zwölf Arbeitsgruppen der Universität und dem neuen „Helmholtz-Institut für Polymere in Energieanwendungen Jena" (HIPOLE Jena) fachübergreifend genutzt. Beide Vorhaben mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 52,9 Mio. Euro wurden mit jeweils 13 Mio. Euro aus Landes- und Bundesmitteln und mit 19,2 Mio. Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie mit Unterstützung der Carl-Zeiss- und der Ernst-Abbe-Stiftung und Mitteln der Universität Jena aus Zuweisungen des Landes finanziert.

Ministerpräsident Ramelow erklärt: „Das CEEC ist ein echter Motor der Energiewende und verfügt in der wichtigen Frage der effizienten und zugleich nachhaltigen Energiespeicherung über beachtliche Wegweiserqualitäten. Auch im Bereich anwendungsorientierter Forschung werden Maßstäbe gesetzt. Ich freue mich daher, dass die ohnehin bereits exzellente Forschungslandschaft in Jena eine weitere Stärkung erfährt.“

„Angesichts der aktuellen geopolitischen Ereignisse wird deutlich, wie wichtig es ist, in die Sicherung unserer zukünftigen Energieversorgung zu investieren. Energiespeicherung ist dabei ein Schlüsselthema. Die neuen Forschungsgebäude bieten der Batterieforschung ein optimales Umfeld, das Grundlagenforschung, anwendungsbezogene Forschung und die Prototypenentwicklung verbindet“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Dieses innovative Umfeld war letztlich auch ausschlaggebend für die Entscheidung, das „Helmholtz Institut für Polymere in Energieanwendungen HIPOLE“ als gemeinsame Forschungseinrichtungen des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie (HZB) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena am Standort anzusiedeln. Das Wissenschaftsministerium hat die Forschungsarbeiten am CEEC seit 2015 bis heute mit insgesamt 20,9 Mio. aus EFRE- und Landesmitteln gefördert.

Thüringer Wissenschaftsministerium vergibt über 25 Millionen Euro für Forschung und Innovation

Verbundvorhaben von Unternehmen und Forschungseinrichtungen für die Entwicklung neuer Produkte und Technologien gefördert

Das Thüringer Wissenschaftsministerium vergibt insgesamt über 25 Millionen Euro zur Entwicklung neuer Technologien für die Thüringer Wirtschaft. Das Geld geht an Unternehmen, die sich in Forschungs- und Entwicklungsverbünden (FuE-Verbünde) zusammenschließen und gemeinsam an neuen Produkten arbeiten – oftmals unter Einbezug von Forschungseinrichtungen. Die Gelder setzen sich aus EU- und Landesmitteln zusammen und laufen unter der Dachmarke „Thüringen MOTIVation – move to innovation“.

„Innovation ist der einzige Weg für Thüringen, um in der globalen Wirtschaft als Standort wettbewerbsfähig zu bleiben. Neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, ist jedoch oft mit hohen Kosten verbunden – gerade, wenn es sich um technologieintensive Unternehmen handelt. Hier ist es schlau, sich mit mehreren Unternehmen oder auch Forschungseinrichtungen zu einem Forschungs- und Entwicklungsverbund zusammenzuschließen. Das bündelt vorhandene Ressourcen und schafft Synergieeffekte. Als Land unterstützen wir diesen Prozess mit unserer Technologie- und Innovationsförderung“, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee.

Die Fördermittel stammen aus der Richtlinie FTI-Thüringen TECHNOLOGIE und wurden im Rahmen von zwei Wettbewerbsverfahren vergeben. Im Juni 2023 startete ein Wettbewerbsverfahren mit einem Fördervolumen von insgesamt 20 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes. Daran beteiligten sich 35 FuE-Vorhaben, von denen 17 in einem sorgfältigen Auswahlverfahren mit externen Gutachtern und Juryentscheidung ausgewählt wurden. Die Vorhaben wurden in verschiedenen Thüringer Branchen eingereicht. Dazu gehören beispielsweise die Bereiche Optik und Photonik, Medizintechnik, Industrielle Produktion und Fertigung sowie Maschinenbau.

Zusätzlich gab es einen weiteren Wettbewerbsaufruf im September 2023. Hierbei konnten Vorhaben speziell zum Thema „Dekarbonisierung“ eingereicht werden, die einen Beitrag zur Steigerung der Energie- oder Ressourceneffizienz leisten. An diesem Wettbewerb hatten sich sieben Verbünde beteiligt, von denen vier Vorhaben den Zuschlag erhielten. Der geplante Zuschuss beläuft sich hier auf über fünf Millionen Euro.

Die Jury besteht aus Akteuren der Thüringer Technologie- und Innovationslandschaft, wie beispielsweise der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG), den Industrie- und Handelskammern und der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT).

Zum heutigen 1. März startet der nächste themenoffene Wettbewerb für Verbundprojekte – dafür stehen erneut 25 Millionen Euro aus EFRE- und Landesmitteln zur Verfügung.

Hintergrund:

Thüringen ist führender Technologie- und Innovationsstandort. Der Freistaat hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Innovation weiter zu stärken. Mit Thüringen MOTIVation existiert seit Mai 2023 ein bundesweit einmaliges Programm, das die Innovationsförderung in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung bündelt. Das Paket umfasst ein Fördervolumen von 850 Millionen Euro in den Jahren 2021 bis 2027. Darin enthalten sind Mittel der Europäischen Union, des Bundes sowie Landesmittel. Es bietet die Möglichkeit, passgenaue Förderungen von der ersten Forschungsidee bis zum fertigen Produkt zu erhalten. Dadurch können wissenschaftlicher Erkenntnisprozess und unternehmerisches Handeln sicher Hand in Hand gehen. Mehr Informationen gibt es online unter https://wirtschaft.thueringen.de/innovationsfoerderung sowie unter

https://www.aufbaubank.de/Unternehmen/Innovationen-voranbringen

Tiefensee: Land nimmt EFRE-Förderung vollständig in Anspruch

Mehr als eine Milliarde Euro für 6.800 Förderprojekte seit 2014 / Positive Bilanz der Förderperiode 2014-2020 gezogen

EFRE-Mittel komplett ausgezahlt: Thüringen hat die Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) aus der vergangenen Förderperiode vollständig in Anspruch genommen. Darüber hat Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee heute das Kabinett informiert. Letzte Frist zur Auszahlung war der 31. Dezember 2023. Dem Freistaat standen im Zeitraum 2014 bis 2020 insgesamt 1,26 Milliarden Euro aus Brüssel zur Verfügung. „Wir können heute Vollzug melden: Diese Gelder sind bis auf den letzten Euro in insgesamt 6.800 Projekte von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, im Städtebau und Umweltschutz geflossen“, sagte Tiefensee. Der EFRE ist ein Förderinstrument der Europäischen Kommission für alle Regionen Europas, das dazu dient, Entwicklungsunterschiede in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Infrastruktur auszugleichen.

Die vollständige Auszahlung sei vor allem deshalb erfreulich, weil der Abruf der Mittel – u.a. wegen Verzögerungen bei großen Bauprojekten – lange Zeit nur schleppend vorangegangen war. Noch Mitte 2023 waren lediglich 75 Prozent der Gelder tatsächlich abgeflossen. Dass dennoch alle Mittel fristgerecht eingesetzt werden konnten, sei den gemeinsamen Anstrengungen von Ministerien, Behörden und allen weiteren Stellen zu verdanken, die in ihren Bereichen EFRE-Mittel einsetzen. „Die vollständige Mittelauszahlung war eine Punktlandung und alles andere als selbstverständlich“, so Tiefensee.

Der Minister zog zugleich eine positive Bilanz der zurückliegenden Förderperiode. Mit 367 Millionen Euro floss das Gros der Mittel in Forschungs- und Technologieprojekte, einen zweiten großen Bereich macht mit 310 Millionen Euro die Unternehmensförderung aus. „Forschung, Innovation und die Wettbewerbsfähigkeit unserer mittelständischen Wirtschaft bilden also den großen Schwerpunkt der EFRE-Förderung in Thüringen“, sagte Tiefensee. „Allein dafür haben wir gut die Hälfte der Mittel, also fast 700 Millionen Euro eingesetzt.“ Mit etwas Abstand folgen Förderthemen wie „Dekarbonisierung und Energieeffizienz“ (177 Millionen Euro), „Umwelt- und Gewässerschutz“ (144 Millionen Euro) sowie „Nachhaltige Stadtentwicklung“ (126 Millionen Euro). In diese drei Bereiche fallen beispielsweise Vorhaben zur Reduzierung von CO2-Emissionen in Unternehmen, die energetische Gebäudesanierung in Kommunen, der Schutz vor Hochwasser oder die Modernisierung des ÖPNV.

Konkret seien mit der Förderung aus Brüssel seit 2014 beispielsweise

- mehr als 5.000 Arbeitsplätze geschaffen,

- die Investitionen von 3.000 Unternehmen bezuschusst,

- mehr als 880 Unternehmensgründungen und junge Unternehmen in der Startphase sowie

- 370 Unternehmen im Ausland unterstützt,

- mehr als 400 Projekte zu Entwicklung neuer Produkte und Technologien von Unternehmen finanziert,

- die Forschungs- und Arbeitsbedingungen von 1.150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verbessert,

- 544 Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Energiebilanz gefördert,

- 7.000 Tonnen CO2 und mehr als 3,5 Millionen kWh Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden eingespart,

- 26 neue, energieeffiziente Straßenbahnen angeschafft sowie

- 56 Hochwasserschutz-Projekte umgesetzt

worden.

„Mit dem EFRE stärkt Europa Thüringen den Rücken“, sagte der Wirtschaftsminister. Die Förderung aus Brüssel habe wesentlich dazu beigetragen, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Thüringen zu verbessern und den Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte erfolgreich zu gestalten. Auch in der letzten Förderperiode habe der Freistaat die europäische Unterstützung optimal genutzt und damit die Grundlage für eine weitere erfolgreiche Entwicklung in der Zukunft gelegt.

BMWK startet Konsultation zur künftigen Ausrichtung der Kohäsionspolitik für die Förderperiode nach 2027

Gern möchten wir Sie auf eine Konsultation im Rahmen eines vom BMWK beauftragten Forschungsvorhaben zur zukünftigen Ausgestaltung des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in der Förderperiode 2028-2034 hinweisen.

Die Konsultation ist unter folgendem Link verfügbar: https://konsultation.bmwk.de/LinkCollector?key=7ZZQQ6J7SP31

Weitere Information zum Forschungsvorhaben des BMWK können Sie der Pressemitteilung des BMWK entnehmen.

Die Konsultation umfasst Fragen zu Erfahrungen rund um die europäische Kohäsionspolitik und wird bis zum 15.03.2024 geöffnet sein. Das Bearbeiten dieser Konsultation erfordert etwa 20 Minuten.

Schubkraft für Mobilitätsforschung

Thüringer Innovationszentrum Mobilität erhält 6,41 Millionen Euro

Staatssekretärin Dr. Katja Böhler hat heute einen Förderbescheid in Höhe von über 6,41 Millionen Euro an das Thüringer Innovationszentrum Mobilität (ThIMo) übergeben. Die Gelder basieren auf der Richtlinie FTI-Thüringen INVEST, die sich aus EFRE- und Landesmitteln speist und die Teil der Förderdachmarke „Thüringen MOTIVation – move to innovation“ ist. Mit den Fördermitteln werden vor allem Investitionen in die Forschungsinfrastruktur des ThIMo sowie Ausgaben für Personal und Technik abgedeckt.

„ThIMo hat sich längst als Vorreiter für nachhaltige Mobilitätstechnologien etabliert – auch auf internationalem Parkett. Die 6,41 Millionen für das ThIMo markieren daher einen entscheidenden Schritt in Richtung Mobilitätswende. Zugleich unterstreichen sie das Engagement des Freistaats Thüringen für landeseigene Innovationen“, sagte Staatssekretärin Dr. Katja Böhler anlässlich der Bescheidübergabe.

Unterstützt vom Thüringer Wissenschaftsministerium, wird das ThIMo in der aktuellen Förderperiode 2021–2027 gezielt weiterentwickelt, um den wachsenden Anforderungen der Thüringer Wirtschaft gerecht zu werden – speziell in Bezug auf aktuelle und künftige Herausforderungen der Automobilindustrie. Die Forschungsoffensive „Digitale Mobilität“ bildet dabei den Kern, gestützt durch die heute übergebenen Fördermittel. Digitale Verkehrsträger, digitale Komponenten, Materialien, Produkte und Prozesse sowie digitale Vernetzung bilden die Schwerpunkte der Forschungsoffensive.

Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich das ThIMo zu einem Grundpfeiler der Mobilitätsforschung in Thüringen entwickelt, der den Transformationsprozess in der Automobilindustrie begleitet. Das ThIMo ist das größte Forschungsprojekt in der Geschichte der Technischen Universität Ilmenau und wurde vom Thüringer Wissenschaftsministerium von Beginn an unterstützt. Gefördert wurden insbesondere forschungsbezogene Infrastruktur und Gebäude sowie Forschungsgruppen.

Tiefensee übergibt Fördermittel für Gebäudeausstattungen am künftigen Campus Inselplatz in Jena

„Exzellente Bedingungen für Forschung, Lehre und interdisziplinären Austausch schaffen“

vom 23. August 2023

Einen Förderbescheid über gut 10,8 Millionen Euro aus EFRE- und Landesmitteln hat Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee heute an den Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Walter Rosenthal, übergeben. Das Geld fließt in die Erstausstattung zweier Gebäude am neuen Campus Inselplatz – des neuen Universitätsrechenzentrums und der künftigen Fakultät für Mathematik und Informatik – mit Geräten, Technik und Mobiliar. Die Erstausstattung des neuen Universitätsrechenzentrums dient vor allem dazu, die Versorgung der Universität Jena mit allen zentralen IT-Diensten zu gewährleisten.

Am Inselplatz in Jena entsteht derzeit mit einer Investition von insgesamt mehr als 200 Millionen Euro ein moderner Forschungscampus für die Universität Jena. „Der Campus trägt dazu bei, dass die Universität ihre Position als eine der bundesweiten Spitzenuniversitäten in den kommenden Jahren weiter ausbauen kann“, sagte Tiefensee. Studierende und Beschäftigte der Universität werden hier ab 2025 – nach Abschluss aller Bauarbeiten – exzellente Bedingungen für Forschung, Lehre und den interdisziplinären Austausch vorfinden. „Dazu gehören beste Arbeitsbedingungen, eine moderne Inneneinrichtung und eine technische Ausstattung auf aktuellem Stand“, so der Minister. Dafür sollen die heute übergebenen Fördermittel eingesetzt werden.

Uni-Präsident Prof. Dr. Walter Rosenthal dankte „allen Menschen und Ministerien, die dies ermöglicht haben – und insbesondere der Europäischen Union für die 6,5 Millionen Euro Förderung zur Erstausstattung. Die Unterbringung unseres gegenwärtigen Rechenzentrums ist nicht mehr zeitgemäß, daher wird der Umzug auf den Inselplatz ein Meilenstein in der Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität sein. Auf dem neuen Campus wird nicht nur High Performance Computing möglich sein, sondern auch im Außenbereich vollflächig WLAN zur Verfügung stehen. Mit dem neuen Campus spiegelt sich die Exzellenz der Universität auch in Bau und Infrastruktur wider.“

Das Universitätsrechenzentrum und die neue Fakultät für Mathematik und Informatik sollen bis Ende 2024 baulich fertiggestellt sein. Für diese beiden Gebäude beginnt deshalb bereits in diesem Jahr die Beschaffung der notwendigen Erstausstattungen. Hinzu kommen Sicherheitskomponenten (Firewall) sowie eine Labor- und Testumgebung für das bestehende Universitätsrechenzentrum, die für den Umzug an den neuen Standort benötigt werden. Bis Mitte 2026 kommen am Inselplatz das Institut für Psychologie, der Standort "Naturwissenschaften und Vorklinikum" der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek und eine Cafeteria hinzu.

Neues Hightech-Labor an der TU Ilmenau versetzt Nutzer in virtuelle Realität

Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

vom 9. August 2023

Neues Hightech-Labor an der TU Ilmenau versetzt Nutzer in virtuelle Realität

„Thüringen MOTIVation“ unterstützt Einrichtung von „CAVE“ mit mehr als 660.000 Euro

So innovativ ist Thüringen: Wissenschaftler der Technischen Universität Ilmenau errichten im Neubau des Universitätsrechenzentrums eine großflächige, räumliche Visualisierungsumgebung – in Fachkreisen Cave Automatic Virtual Environment (kurz CAVE) genannt.

Durch die Projektion von Bildern auf vier Wände und den Boden des Raumes soll dabei eine virtuelle Umgebung erschaffen werden, die den Nutzer fast vollständig umschließt und in eine neue virtuelle Realität versetzt. Eine raumumspannende Installation von Lautsprechern erschafft zudem eine räumlich-auditive Illusion, die das Verschmelzen von virtueller und analoger Erfahrung noch zusätzlich verstärkt. Das ermöglicht neue Forschungsvorhaben wie zum Beispiel die Simulation von realen Situationen oder bewegungswissenschaftliche Untersuchungen. Im Frühjahr 2025 soll CAVE seine Arbeit aufnehmen können.

Thüringen fördert bei diesem Vorhaben die Geräteausstattung mit 662.400 Euro aus Mitteln des Programms FTI-Thüringen Forschung (kofinanziert durch den EFRE), das Teil der Förder-Dachmarke „Thüringen MOTIVation“ ist. „Mit der Digitalisierung nimmt auch die Bedeutung virtueller Welten weiter zu. Da ist es nur folgerichtig, dass auch die Forschung zu diesen Themen an Fahrt gewinnt. An der TU Ilmenau, wo es sogar ein eigenes Fachgebiet zu Virtuellen Welten und Digitalen Spielen gibt, ist diese Forschung in sehr guten Händen“, sagt Staatssekretärin Dr. Katja Böhler.

„Die neue CAVE wird ein in Deutschland einmaliges Labor im Forschungszentrum ,Ilmenau Interactive Immersive Technologies Center (I3TC)‘ der TU Ilmenau sein. Damit sind wir Wissenschaftler in der Lage, neuartige Anwendungen auf Basis von Virtual Reality zu erforschen und mit Anwendern zu evaluieren. Durch den Einsatz zukunftsweisender Technik wird die CAVE technologisch zu den modernsten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland gehören“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Broll der TU Ilmenau.

Hintergrund:

Thüringen ist führender Innovationsstandort. Der Freistaat hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema Innovation konsequent weiter zu stärken. Mit Thüringen MOTIVation existiert seit Mai deshalb ein bundesweit einmaliges Programm, das die Innovationsförderung in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung bündelt. Das Paket umfasst ein Fördervolumen von 850 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch Kofinanzierungsmittel der Europäischen Union. Es bietet die Möglichkeit, passgenaue Förderungen von der ersten Forschungsidee bis zum fertigen Produkt zu erhalten. Dadurch können wissenschaftlicher Erkenntnisprozess und unternehmerisches Handeln sicher Hand in Hand gehen. Mehr Informationen gibt es online unter https://wirtschaft.thueringen.de/innovationsfoerderung.

Feller: Dekarbonisierung sichert Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen

Staatssekretär startet Sommertour zum Thema „Transformation der Wirtschaft“ mit Besuch der Hörmann KG in Ichtershausen

Zum Start seiner Sommertour 2023 zum Thema „Transformation der Wirtschaft“ hat Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller heute die Hörmann KG in Ichtershausen (Ilmkreis) besucht. Das Unternehmen hat die Energieversorgung seines größten deutschen Produktionsstandorts im vergangenen Jahr teilweise von Erdgas auf selbsterzeugten grünen Wasserstoff umgestellt. Dazu errichtete das Unternehmen eine Photovoltaik- und eine Elektrolyseanlage zur Herstellung von Wasserstoff, aus dem in einem Blockheizkraftwerk anschließend Prozesswärme gewonnen wird. Der Freistaat Thüringen hat das Vorhaben aus Landes- und EU-Mitteln mit mehr als 700.000 Euro gefördert. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, auf diese Weise klimaschädliche CO2-Emissionen zu reduzieren und sich unabhängiger vom regulären Energiemarkt zu machen.

„Hörmann ist mit seinem Projekt ein Vorreiter der Dekarbonisierung in Thüringen und zeigt, wie man das Thema angehen kann“, sagte Feller. „Die Investition haben wir als Land deshalb sehr gern unterstützt.“ Der Ansatz könne problemlos auf andere Unternehmen und Branchen ausgerollt werden. „An der Umstellung auf CO2-neutrale Energiequellen und Produktionsprozesse führt in der gesamten Wirtschaft künftig kein Weg mehr vorbei“, so der Staatssekretär. Angesichts schwankender und tendenziell steigender Preise für fossile Energien sei dies nicht zuletzt eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit und Energiesicherheit für die Unternehmen.

Die Kosten des energetischen Umbaus seien allerdings hoch, sagte Feller weiter. Nach Schätzung der KfW könnten sich die klimaschutzbedingten Mehrinvestitionen der deutschen Industrie bis 2045 auf gut 460 Milliarden Euro belaufen. Für Thüringer Industrieunternehmen lässt sich daraus eine Größenordnung von rund neun Milliarden Euro ableiten – das entspricht im genannten Zeitraum etwa 380 Millionen Euro pro Jahr. Der Staatssekretär forderte den Bund daher auf, wirksame Förderanreize zur Bewältigung dieser Kosten zu schaffen. Von solchen Anreizen müsse insbesondere auch der Mittelstand profitieren können, der wie Großunternehmen ebenfalls überwiegend im internationalen Wettbewerb stehe. Auch Thüringen selbst müsse den steigenden Bedarf an Unterstützung für betriebliche Investitionen in die Dekarbonisierung in künftigen Haushalten berücksichtigen.

Auf seiner Sommertour „Transformation der Wirtschaft“ wird sich Staatssekretär in den kommenden Wochen über die Situation der Betriebe auf ihrem Weg zur CO2-Neutralität informieren, innovative Lösungen und Projekte zur Dekarbonisierung von Produkten und Prozessen kennenlernen und mit den Unternehmen über weitere Ausbauschritte, aber auch Probleme und Unterstützungsbedarfe ins Gespräch kommen. „Viele Unternehmen im Freistaat haben die Herausforderungen der energetischen Transformation längst angenommen, neue Energiequellen und Einsparpotentiale erschlossen oder arbeiten bereits an neuen Technologien und Produkten, um die Chancen und Potentiale der Energiewende zu nutzen, so der Staatssekretär. „Diese vielfältigen Aktivitäten möchte ich mit meiner Tour etwas transparenter machen.“

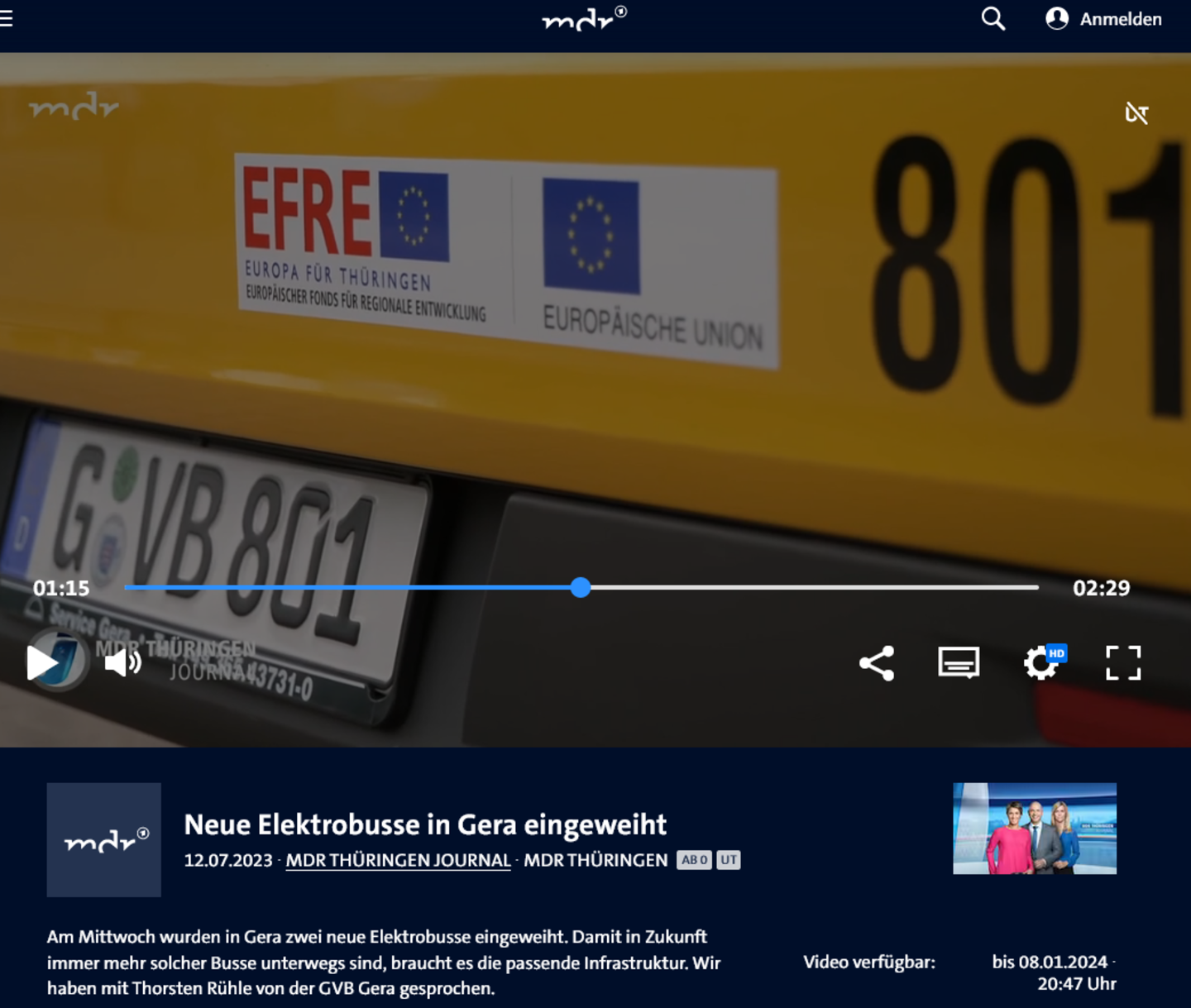

Elektrobusse rollen nun auch durch Gera

Osterlander Volkszeitung vom 14.07.2023

Elektrobusse rollen nun auch durch Gera

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) startet mit der Elektrifizierung ihrer Busflotte. Den Zuschlag für die ersten beiden Solobusse vom Typ Lion´s City 12c E erhielt die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH im vergangenen Jahr nach einer europaweiten Ausschreibung. Der Entscheidung zur Beschaffung von Elektrobussen vorausgegangen war eine Machbarkeitsstudie, welche im November 2020 beim Fraunhofer-Institut Dresden in Kooperation mit der EBF Innovation GmbH beauftragt und im Mai 2021 fertiggestellt wurde. In der Machbarkeitsstudie wurden für die GVB verschiedene technische Lösungen und Technologien zum Einsatz emissionsfreier Busse mit Blick auf die lokalen Bedingungen untersucht. Dabei wurde sowohl der Einsatz von Elektrobussen mit unterschiedlichen Lademodellen betrachtet, als auch der Einsatz von Brennstoffzellenbussen. Im Ergebnis erhielt die GVB eine Empfehlung nebst Konzept zur stufenweisen Umstellung des Omnibusfuhrparks auf Batteriebusse zur ausschließlichen Aufladung im Depot. Mit dem Ausbau der Elektromobilität in der Stadt geht die GVB einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität. Die neuen Busse sind nicht nur emissionsfrei, sondern auch mit der neuesten Generation an Hochleistungsbatterien ausgestattet. Sie zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz und eine Reichweite von mindestens 240 Kilometern aus, welche MAN auch noch nach sieben Betriebsjahren garantiert. Damit sind sie gut für kürzere Umläufe im Stadtverkehr ohne die Notwendigkeit eines erneuten Nachladens geeignet. „Möglich wurde die Neuanschaffung der Elektrobusse nur durch das attraktive Förderprogramm des Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz des Freistaates Thüringen, welches mit einer Förderung von 75 Prozent der Kosten für die Busse und 80 Prozent für die Ladeinfrastruktur eine Umrüstung für die GVB und damit die Stadt Gera auf emissionsfreie Busverkehre überhaupt erst möglich gemacht hat. E- Busse kosten heute noch etwas mehr als das Doppelte vergleichbarer Dieselbusse“, vergegenwärtigt GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle. „Die Höhe der Förderung mit EFRE- Mitteln durch das Umweltministerium ist beispielhaft, allerdings sind wir bei den gegenwärtigen Preisen für E-Mobilität auch auf eine so hohe Förderung angewiesen, damit das Investment wirtschaftlich und damit die Fahrpreise erschwinglich bleiben,“ so Rühle weiter. Das Thüringer Umweltministerium bezuschusst die Flottenumstellung mittels eines Modell-Förderprogramms aus dem Europäischen Fond für Regionale Entwicklung. „Sauber, leise, klimafreundlich - ich freue mich, dass nun auch Gera sein Ticket für die E- Bus-Flotte gelöst hat. Nun sind in ganz Thüringen Elektrobusse zuverlässig unterwegs. Fahrgäste und Verkehrsbetriebe sind durchweg zufrieden. Viele Fahrer und Fahrerinnen freuen sich auf die Schicht mit E-Antrieb. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner an den Haltestellen sind überzeugte Anhänger des leisen Anfahrens und der Feinstaubentlastung - besonders an Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen. Wir werden den öffentlichen Nahverkehr bei der Umstellung auf

emissionsfreie Antriebe weiter unterstützen,“ versprach Umweltminister Bernhard Stengele. Die GVB hat in den letzten Monaten ihren Betriebshof umgerüstet, um die erforderliche Ladeinfrastruktur zu installieren. Dort stehen nun sechs kabelgebundene 120-kW- Schnellladestationen in der Busabstellhalle zur Verfügung, um die gerade beschafften Fahrzeuge sowie die nächsten vier zur Beschaffung vorgesehenen Elektrobusse aufladen zu können, wobei die Batterie eines Busses in nur vier Stunden komplett aufgeladen werden kann. Um die notwendige elektrische Leistung für die Ladegeräte bereitstellen zu können wurde auf dem Betriebshof der GVB außerdem eine neue Trafostation mit einer 10 kV- Mittelspannungsanbindung an das bereits bestehende Unterwerk der GVB im Betriebshof angeschlossen und dieses hierfür ertüchtigt. Geladen werden die Elektrobusse ausschließlich mit Ökostrom. Zeit hat der Verkehrsbetrieb unterdessen auch in die Schulung der Busfahrer und des technischen Personals investiert. Neben Bedienung und Fahrweise wurden unter anderem die Zusammenhänge von Fahrverhalten, Topografie und Witterungseinflüssen vermittelt, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Ladezustand der Batterien und damit die Reichweite der E-Busse haben. „Mobilität ist eines der zentralen Themen unserer Zeit. Doch die letzten Jahre haben uns gelehrt, dass wir Mobilität neu denken müssen. Der Umstieg auf neue, emissionsfreie Antriebstechnologien ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, den nun auch der öffentliche Nahverkehr in Gera beschreitet. Das macht den ÖPNV in unserer Stadt zu einem noch nachhaltigeren Angebot, das die Menschen in Gera nicht nur zuverlässig von A nach B bringt, sondern auch einen Beitrag leistet, unser Klima und damit auch unsere ganz persönliche Lebenswelt zu schützen“, erklärte Oberbürgermeister Julian Vonarb. Für die nächsten Jahre plant die GVB, weitere vier Elektrobusse anzuschaffen, um die in die Jahre gekommenen Dieselbusse schrittweise durch nachhaltige und umweltschonende Busse zu ersetzen.

Das Thüringer Umweltministeriums fördert Busse & Technik in Gera aus Mitteln des Förderprogramms „Modellprojekt Elektrobussysteme“ mit rund 1,5 Mio. Damit gehen die Elektrobusse Nummer 30 und 31 im Thüringer Nahverkehr in Betrieb.

Aktuell fahren (mit den 2 neuen in Gera) in ganz Thüringen 31 Elektrobusse (29 vom TMUEN gefördert) - im Landkreis Nordhausen (7), in Jena (5), in Heilbad Heiligenstadt (4), in Bad Langensalza (4 insgesamt, 2 von TMUEN gefördert), in Suhl/Zella-Mehlis (3), in Eisenach (2), Gera (2) und Ilmenau (2 automatisierte Fahrzeuge / „People Mover“). Weitere folgen voraussichtlich noch in diesem Jahr: Auch die Nahverkehrsunternehmen in Bad Salzungen (2), Bad Langensalza (1 weiterer) investieren weiter in neue Technik. In Weimar setzen die Verkehrsbetriebe mit Förderung des TMUEN aktuell auf die ersten Wasserstoff-Busse (3) im Thüringer Linienverkehr. Seit 2018 hat das TMUEN rd. 22 Mio. EUR in die Förderung von Elektrobussen gesteckt. In der neuen EFRE-Förderperiode bis 2027 stehen rd. 34 Mio. € für Busse, Züge im Nahverkehr und die jeweilige Lade- bzw. Tankinfrastruktur zur Verfügung.

Jena erhält weiteres Helmholtz-Institut

Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

vom 21. Juni 2023

Jena erhält weiteres Helmholtz-Institut

HIPOLE forscht zu nachhaltigen Polymermaterialien / Tiefensee: Thüringen wird führender Batterieforschungsstandort / Bund und Land stellen langfristige Finanzierung sicher

Der Wissenschaftsstandort Jena erhält mit dem „Helmholtz-Institut für Polymere in Energieanwendungen“ (HIPOLE) eine neue Forschungseinrichtung. Das hat der Senat der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF) auf gemeinsamen Antrag des Center for Energy and Environmental Chemistry (CEEC) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Energie (HZB) auf seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Mit der Etablierung eines neuen Helmholtz-Instituts wird die Präsenz der Helmholtz-Gemeinschaft als größter deutscher Wissenschaftsorganisation in Thüringen ausgeweitet. Der Entscheidung war ein mehrstufiger, wettbewerblicher Auswahlprozess der Helmholtz-Gemeinschaft vorausgegangen. Das HIPOLE soll künftig Materialien und Speichertechnologien entwickeln, die für die Energiewende notwendig sind. Es wird ab 2028 mit bis zu 5,5 Millionen Euro von Bund (90 Prozent) und Land (10 Prozent) jährlich finanziert. In der Aufbauphase fördert das Land darüber hinaus die Kosten für Gebäude und Ausstattungen des Instituts mit bis zu 14 Millionen Euro.

„Unser Ziel ist es, Thüringen zu einem führenden Standort der Batterieforschung und ‑produktion zu entwickeln. Wir werden die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundlagen- und Anwendungsforschung über die weitere Etablierung von Produktionsfirmen und Start-ups bis hin zum Recycling von Batterien in Thüringen abbilden. Die Forschungseinrichtung zeigt Wege auf, ohne seltene Erden und gefährliche Substanzen stationäre Speicher zu produzieren. Das ist der Durchbruch für die ambitionierten Klimaziele und sollte die Skeptiker überzeugen“, sagte Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee.

Zur Neugründung von HIPOLE hätten nicht zuletzt die erheblichen Anstrengungen beigetragen, die der Freistaat Thüringen seit 2014 beim Aufbau des CEEC unternommen hat. „Mit einer Forschungsförderung des Landes von über 23 Millionen Euro sind hier beachtliche Kompetenzen im Bereich der Energiespeicherung aufgebaut worden. Das zahlt sich jetzt aus. Mit der neuen Helmholtz-Einrichtung entsteht ein Batterieforschungszentrum, das weit über Jena ausstrahlt und zugleich tief im starken wissenschaftlichen Umfeld und unternehmerischen Ökosystem der Region verankert ist“, so Tiefensee weiter. Einschließlich der Finanzierung von Gebäude- und Gerätekosten hätten Bund, Land und Wissenschaftsstiftungen das CEEC in den vergangenen Jahren in Summe mit mehr als 60 Millionen Euro unterstützt.

Bereits vor der Gründung des neuen HIPOLE-Instituts arbeiteten die beiden Antragsteller CEEC und HZB eng zusammen. Ende 2019 gründeten die beiden Einrichtungen ein „Joint Lab für Polymere zur Energiespeicherung und Umwandlung“; seit 2020 bestehen Kooperationen für einzelne Projekte. Konkretes Ziel der Institutsneugründung ist die Erforschung von Polymermaterialien für neue Energietechnologien. Um das zu erreichen, vereint HIPOLE in seinem Forschungsansatz Polymerchemie, Materialwissenschaften, modernste analytische Methoden und künstliche Intelligenz mit einer weltweit führenden Expertise in den Bereichen polymerbasierte Energiespeicherung und Photovoltaik sowie nachhaltige Chemie.

Gründungsdirektor und Sprecher des HIPOLE soll der Leiter des CEEC, Prof. Dr. Ulrich S. Schubert, werden. Räumlich wird HIPOLE im neu errichteten „Anwendungszentrum CEEC Jena“ seine Heimat finden, das durch Landes- und EFRE-Mittel gefördert und voraussichtlich im Herbst 2023 bezugsfertig sein wird; weitere Flächen stehen im Technologie- und Innovationspark Jena zur Verfügung.

„Das Erreichen der Klimaneutralität erfordert einen Innovationsschub bei der Entwicklung von neuen, leistungsstarken Speichertechnologien und der Dekarbonisierung vieler energieintensiver Verfahren“, beschreibt Tiefensee die Erwartungen, die mit der Institutsneugründung in Jena verbunden sind. „Polymermaterialien spielen hierbei eine besondere Rolle, was den Forschungsarbeiten von HIPOLE einen zukunftsweisenden Charakter verleiht.“ Zugleich sieht er mit der Ansiedlung des neuen Instituts den Forschungsstandort Jena insgesamt deutlich gestärkt – insbesondere weil die Präsenz der Helmholtz-Gemeinschaft in Thüringen erneut ausgeweitet werde. Neben dem Helmholtz-Institut Jena (HI Jena) als Außenstelle des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung Darmstadt gibt es hier auch das Institut für Datenwissenschaften des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), das ebenfalls zur Helmholtz-Gemeinschaft zählt.

Neue Robotik-Plattform für beschleunigte Antibiotika-Entwicklung

Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

vom 15. Juni 2023

Forschungsstaatssekretärin Böhler: Thüringen bei Wirkstoffforschung auch international führend

Am Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Leibniz-HKI) ist heute eine neue Robotik-Plattform offiziell in Betrieb genommen worden. Sie wurde gemeinsam mit dem Bioanalysespezialisten Analytik Jena GmbH entwickelt. Die von Bund und Land mit insgesamt vier Millionen Euro geförderte Anlage dient künftig zur beschleunigten Entwicklung neuer Antibiotika.

„Zunehmende Antibiotika-Resistenzen sind eine der größten medizinischen Herausforderungen unserer Zeit“, sagte Forschungsstaatssekretärin Dr. Katja Böhler bei der Einweihung. „Um so wichtiger ist es, das Screening und die Entwicklung neuer Wirkstoffe zu beschleunigen. Die neue Robotik-Anlage ist ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel zu erreichen.“

Thüringen verfüge rund um den Nukleus HKI und das Exzellenzcluster „Balance of the Microverse“ auch im internationalen Vergleich über erhebliche Kompetenzen auf dem Gebiet der Wirkstoffsuche und ‑entwicklung, die mit Unterstützung des Landes in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden sollen, so die Staatssekretärin weiter. Sie verwies dabei insbesondere auf das Innovations-Dachprogramm „Thüringen MOTIVation“, das alle diesbezüglichen Förderinstrumente bündelt. Darüber könne nicht nur die anwendungsnahe Infektionsforschung, sondern auch der Technologietransfer in die Pharma- und Gesundheitswirtschaft unterstützt werden.

Die neue Robotik-Plattform, die im HKI Biotech Center aufgebaut wurde, kann künftig mehr Substanzen schneller testen und dabei schon in frühen Stadien der Medikamentenentwicklung nach Industriestandards arbeiten. Mit der Automatisierung wird die Wirkstoffentwicklung insgesamt auch wirtschaftlicher.

Gefördert wurde der Aufbau der Anlage aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (im Rahmen des Exzellenzclusters „Balance of the Microverse“) sowie durch den Freistaat Thüringen mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). Zusätzlich fördert der Freistaat Thüringen die Forschungsgruppe RoboThür mit einer Million Euro und sichert damit auch die Personalausstattung der Plattform. Die neue Robotik-Plattform wird nicht nur den Forschungsgruppen des Leibniz-HKI zur Verfügung stehen, sondern ist offen für Kooperationen mit der Universität Jena, andere Forschungseinrichtungen und Industriepartner.

Land fördert Industrieforschung am IAB Weimar mit 1,3 MillionenEuro

Medieninformation des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft vom 24. Januar 2023

Projekte sollen für bessere Energie- und Ressourceneffizienz sorgen / Staatssekretärin Dr. Böhler: „Wirtschaftsnahe Institute überführen Forschung in marktfähige Anwendung“

Das Institut für Angewandte Bauforschung Weimar (IAB) hat heute Förderzusagen für zwei Technologieprojekte vom Thüringer Wirtschaftsministerium erhalten. Staatssekretärin Dr. Katja Böhlerübergab die beiden Bescheide über zusammen gut 1,3 Millionen Euro an Institutsdirektor Dr. Ulrich Palzer. Die Gelder stammen aus EU-REACT-Mitteln und konnten von den Thüringer wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen im Rahmen des Wettbewerbsaufrufs „WINAFO Invest“ beantragt werden. Insgesamt werden in dieser Förderrunde thüringenweit 12 Projekte von Industrieforschungseinrichtungen mit fast 7,4 Millionen Euro bezuschusst.

„Die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen überführen Forschungsergebnisse in marktfähige Anwendungen“, sagte Böhler. Im aktuellen Wettbewerbsaufruf ging es vor allem um Technologien und Verfahren für eine nachhaltigere Verwendung von Energie und Ressourcen. „Die geförderten Projekte werdenauch am IAB einen Beitrag dazu leisten, Energie und Material effizienter zu nutzen.“ So wird das Institut einenneuen Prüfstand installieren, mit dem Gasarmaturen daraufhin überprüft werden können, ob sie auch zum Transport von Wasserstoff und Kohlendioxid geeignet sind; dies trägt dazu bei, die Umstellung der vorhandenen Erdgas-Infrastruktur auf grünen Wasserstoff technisch zu begleiten. Zum anderen entwickelt das IAB eine Pilotanlage zur CO2-neutralen Kalzinierung (Entsäuerung) von Bindemitteln für die Zementherstellung.Beide Vorhaben erlauben es dem IAB, künftig weitere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben einzuwerben und in diesem Rahmen neue, verbesserte Produkte und Verfahren für die Wirtschaft zu entwickeln.

Insgesamt gibt es in Thüringen zehn wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen mit 900 Beschäftigten und einem Umsatz von 90 Millionen Euro, die sich im Forschungs- und Technologieverbund Thüringen (FTVT) e.V. zusammengeschlossen haben. Ihre Hauptaufgabe besteht in der schnellen Überführung von Forschungsergebnissen in wirtschaftliche Anwendungen und damit in einer Stärkung der Innovationsfähigkeit des Mittelstands. Die Forschungsprofile dieser Institute reichen von Mikrosensorik, Medizintechnik und Biotechnologie, Fertigungstechnik, Bau- und Materialforschung, Werkstoffforschung über Textil- und Kunststoffforschung bis zur angewandten Wasserstoffforschung.

(REACT = „Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“ ist eine Initiative der Europäischen Kommission, mit der Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise weitergeführt und ausgebaut werden.)